Die Laufräder bestehen (mit Ausnahme von Scheiben- und Carbonrädern) aus Naben, Zahnkränzen beim Hinterrad, Speichen, Felgen und der Bereifung.

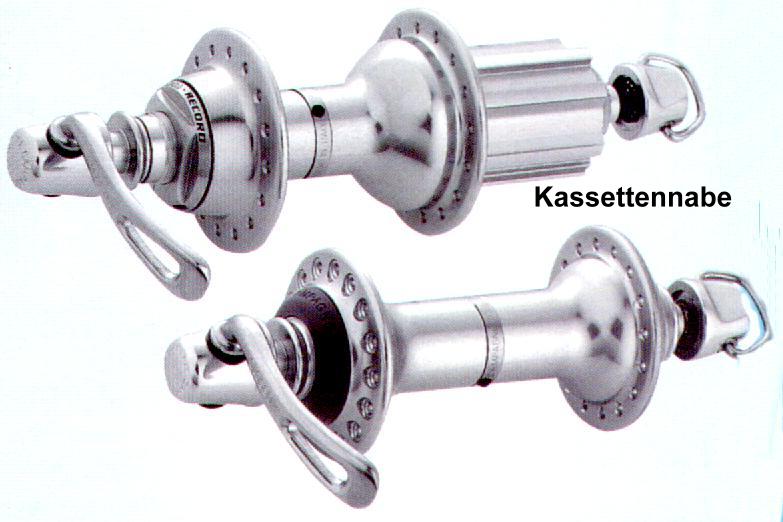

Die Naben bestehen aus Nabenkörper, Hohlachse, Lagerschalen, Konen, Kontermuttern, Nasenscheiben, Staubschutz,

Schnellspannhebeln, Schnellspannfedern und bei der Hinterradnabe zusätzlich aus einem Distanzstück, der

Kassette mit Zahnkränzen bzw. Freilauf und Zahnkränzen.

Naben unterteilt man in Hoch- und Niederflanschnaben. Hochflanschnaben finden nur noch

selten Verwendung (beispielsweise bei Reise- und Bahnrädern). Sie geben dem Laufrad mehr Steifigkeit,

wodurch sie sich besonders für Laufräder mit weniger als 32 Speichen eignen. Aber auch hier werden

heute überwiegend Niederflanschnaben in Verbindung mit Hochprofilfelgen verwendet um die nötige

Steifigkeit zu erreichen. Die gängigen Naben sind Niederflanschnaben mit 36 Speichen, aber auch Naben

für 32 und 28 Speichen und weniger werden angeboten. Für Spezialfelgen, wie z. B. die Shamal-Felge

vom Campagnolo, werden sogar spezielle Naben für 14 (Vorderrad) bzw. 16 Speichen (Hinterrad) benötigt.

Bei den Hinterradnaben liegen die Flansche enger zusammen, da noch Freilauf und Ritzel hinzu kommen.

Während früher der Freilauf und komplette Ritzelpakete auf die Hinterradnabe aufgeschraubt

wurden, haben sich heute die Kassettennaben durchgesetzt. Dabei ist der Freilauf auf der Hinterradnabe integriert.

Auf diesen werden dann die einzelnen Zahnkränze bzw. Ritzelpakete gesteckt und mit dem letzten Zahnkranz und

einem Verschlußring verschraubt. Der Vorteil der Kassettennabe liegt in der Wartungsfreiheit, in der

leichteren Austauschbarkeit der einzelnen Ritzel und in der größeren Paßgenauigkeit, was für

die heutigen acht-, neun- und zehnfach Zahnkranzsätze unerläßlich geworden ist, um ein sicheres

Schalten zu ermöglichen. Zudem wird die Auflage der Hinterradachse erweitert, wodurch diese nicht mehr so

stark belastet wird.

Während früher der Freilauf und komplette Ritzelpakete auf die Hinterradnabe aufgeschraubt

wurden, haben sich heute die Kassettennaben durchgesetzt. Dabei ist der Freilauf auf der Hinterradnabe integriert.

Auf diesen werden dann die einzelnen Zahnkränze bzw. Ritzelpakete gesteckt und mit dem letzten Zahnkranz und

einem Verschlußring verschraubt. Der Vorteil der Kassettennabe liegt in der Wartungsfreiheit, in der

leichteren Austauschbarkeit der einzelnen Ritzel und in der größeren Paßgenauigkeit, was für

die heutigen acht-, neun- und zehnfach Zahnkranzsätze unerläßlich geworden ist, um ein sicheres

Schalten zu ermöglichen. Zudem wird die Auflage der Hinterradachse erweitert, wodurch diese nicht mehr so

stark belastet wird.

Mit der Schnellspannvorrichtung werden die Laufräder durch Umlegen des

Schnellspannhebels in den Ausfallenden des Hinderbaus bzw. der Gabel (siehe Rahmen) befestigt. Die

Schnellspannfedern erleichtern dabei die Montage.

Naben fürs Rennrad werden bereits mit Industriekugellagern angeboten, jedoch überwiegen im Rennradbereich

nach wie vor Naben mit klassischen Kugellagern. Diese bestehen aus hochfesten Aluminiumlegierungen. Die Konen,

Lagerschalen, Hohlachsen und Kontermuttern sind aus Stahl, es wird aber auch Titan wird verarbeitet.

Die Preise der Vorderradnaben liegen etwa zwischen 10 und 100 €, die für Hinterradnaben zwischen 30 und 300 €.

Bei der Montage werden die Kugeln (falls in keinem Kugelring fixiert) in die mit Fett gefüllten Lagerschalen

"geklebt" und anschließend der Konus auf die Hohlachse geschraubt. Der Konus wird nun mit der

Kontermutter gesichert. Beim Einstellen der Lager ist auf das richtige Lagerspiel zu achten. Sind die Konen zu fest

angezogen, laufen die Lagerschalen ein, sind sie zu locker, schlagen sie aus. Die Lager sollten sicherheitshalber auch

im eingebauten Zustand überprüft werden. Bei defekten Lagerschalen bleibt meist nur, die Nabe komplett

auszuwechseln. Kugeln und Konen sind hingegen als Ersatzteile erhältlich. Beim Austausch ist auf die richtige

Größe der Kugeln, Konen und Kontermuttern zu achten. Zur Montage wird zudem ein spezieller (flacher)

Konusschlüssel benötigt. Obwohl mittlerweile fast nur noch gedichtete Naben angeboten werden, sind sie

meines Erachtens im Rennradbereich nicht unbedingt notwendig. Viel wichtiger scheint mir, daß nur erstklassiges

Material, speziell für die Konen verwendet wird und die Nabe immer gut gefettet ist - frei nach dem Motto:

Schmieren und salben hilft allenthalben.

Die Zahnkränze werden einzeln oder in Paketen (wie bereits unter Naben erwähnt) auf den Freilauf bzw. die

Kassette der Hinterradnabe geschraubt oder gesteckt. Normalerweise werden Stahlritzel verwendet, aber auch Titanritzel

werden angeboten. Während man 7fach Zahnkranzsätze schon ab etwa 25 € bekommt, kostet der 10fach

Titan-Zahnkranzsatz von Campagnolo ca. 220 €. Die Größe der Zahnkränze wird in der Anzahl der

Zähne angegeben und liegt im Rennradbereich zwischen 11 und 26 Zähnen. Bei noch größeren

Ritzeln wird meist ein langer Schwenkbügel des Schaltwerkes (siehe Schaltwerk) benötigt. Ritzel mit 26

Zähnen und mehr werden auch als Rettungsringe bezeichnet. Standardabstufungen für Hobby-Rennradfahrer

liegen in der Regel zwischen 13 und 24 - 26 Zähnen. Die Größe der Ritzel bestimmt somit in Verbindung

mit den Kettenblättern und der Laufradgröße die Übersetzung. (Näheres hierzu unter

Übersetzung.)

Waren früher 5 Ritzel montiert, so ging die Entwicklung über sechs- und siebenfach zu achtfach und

mittlerweile zu neun- und zehnfach Zahnkranzsätzen. Das ergibt heute bei 2 Kettenblättern vorne bis 20

Gänge. In wie weit diese Entwicklung sinnvoll ist, möchte ich dahingestellt sein lassen, da dadurch immer

höhere Anforderungen an die Technik (Schaltwerk, Zahnkränze, Naben, Ketten usw.) gestellt werden, um ein

sicheres Schalten zu gewährleisten.

Zur Demontage/Montage wird ein Spezialabnehmer (mit Zapfen für Schraubkränze bzw. Zahnung für

Kassettennaben) und/oder ein Ketten-Hebelabzieher benötigt.

Durch die immer größer werdenden Zahnkranzpakete hat sich beim Rennrad auch das Einbaumaß

(innerer Abstand der Ausfallenden) des Hinterbaus verändert. Früher war ein Einbaumaß von 126

mm üblich, welches ausreichend für siebenfach Zahnkränze war. Bei den heutigen acht-, neun- und

zehnfach Zahnkränzen wird ein Einbaumaß von 130 mm benötigt. Wer also umrüsten will, sollte

auf das sich eventuell ändernde Einbaumaß achten.

Speichen werden in den verschiedensten Formen, Stärken und Längen angeboten. Die gängigsten Stärken

sind 1,8 mm, 1,8 mm DD und 1,5 mm DD (DD = Doppeldickend, dabei sind die Enden der Speichen auf 2 mm verstärkt).

Im Gegensatz zu den runden "Normalspeichen" weisen Säbelspeichen ein flaches Profil auf und

werden in Kombination mit Spezialfelgen, wie etwa den Shamal-Felgen benutzt.

Speichen werden in Längen von 250 - 310 mm angeboten. Die Speichenlänge hängt von vielen Faktoren ab,

z. B. der Felgengröße, der Einspeichart (radial, dreifach oder vierfach gekreuzt), dem Flanschabstand,

dem Lochkreisdurchmesser.

Einspeicharten: Je nach Einspeichart erreicht man eine höhere

Elastizität mit besseren Federungskomfort oder ein steiferes Laufrad mit mehr Festigkeit. Je mehr

Kreuzungen (im hinteren Laufrad), desto direkter funktioniert die Kraftübertragung aufs Hinterrad.

Die Kettenzugkräfte können besser aufgenommen werden. Drei- und vierfach gekreuzte Laufräder

sind elastischer und können Stöße und Unebenheiten besser absorbieren als radial gespeichte

Laufräder.

Dreifachkreuzung: Die gängigste Einspeichart, dabei überkreuzt eine Speiche

vom Flansch der Nabe bis zur Felge drei andere Speichen.

Radial: Bei der radialen Einspeichung gehen

die Speichen sternförmig von der Nabe zur Felge, ohne daß sie andere Speichen kreuzen. Die Speichen

werden dabei von innen nach außen eingezogen. Die Speichen der radialen Laufräder müssen stärker

gespannt werden, um die nötige Festigkeit zu erhalten. Da sie sehr hart sind, werden sie in der Regel nur als

Vorderrad benutzt. Da keine anderen Speichen gekreuzt werden, reduziert sich hier auch die Gefahr von

Speichenbrüchen.

andere Kreuzungsarten: Gängig ist auch die 4fach-Kreuzung. Bei den Hinterrädern können auch

verschiedene Kreuzungsarten kombiniert werden, z. B. die 3fach Kreuzung auf der Zahnkranzseite und radial auf der

gegenüberliegenden. Die Radialspeichung auf der Zahnkranzseite wird nicht benutzt, da angeblich die entstehenden

Kettenzugkräfte nicht mehr aufgenommen werden können. Neuere Untersuchungen besagen allerdings, daß

auch das komplette Hinterrad radial eingespeicht werden kann, da (im Gegensatz zum gekreuzten Laufrad) alle Speichen

an der Aufnahme des Drehmoments beteiligt sind.

Einspeichen: (dreifach-Speichung) Die Speichen werden

abwechselnd einmal von außen und einmal von innen durch den Flansch der Felge gezogen und mittels Nippeln an

der Felge befestigt. Die Reihenfolge der Befestigung an der Felge schaut man sich am besten von einem vorhandenen

Laufrad ab. Nun werden die Nippel mit einem Schraubendreher an der Stirnseite solange angezogen, bis ein

einigermaßen rundes Laufrad entsteht. Nachdem man es im Zentrierständer befestigt hat (zur Not tut's

auch eine Gabel), zentriert man nun mit dem Nippelspanner das Laufrad. Durch spannen der Speichen auf der einen Seite

und lockern auf der anderen Seite, versucht man das Rad so auszurichten, daß kein Seitenschlag mehr sichtbar ist.

Anschließend wiederholt man die Prozedur, bis auch vorhandene Höhenschläge beseitigt sind. Dabei

müssen alle Speichen am Höhenschlag gespannt oder gelockert werden. Das ganze wiederholt man solange,

bis das Rad keine Seiten- bzw. Höhenschläge mehr aufweist. Achtung, nur langsam zentrieren, maximal

1/4 bis 1/2 Umdrehung, frei nach dem Motto "langsam geht's schneller". Die Spannung der Speichen sollte

nicht zu locker sein, um die nötige Steifigkeit zu erreichen, aber auch nicht zu stark, um die Felge zu verziehen.

Speichen von Radiallaufrädern müssen etwas stärker gespannt werden. Beim Vorderrad sollte die Felge

genau in der Mitte der Nabe verlaufen. Beim Hinterrad ist dies nicht möglich, da ja noch die Zahnkränze

an der Nabe befestigt sind. Somit befindet sich die Felge weiter am Flansch der Zahnkranzseite. Bei einem gut

zentrierten Hinterrad sind die Speichen der Ritzelseite etwas stärker gespannt als auf der

gegenüberliegenden. Neue Laufräder sollte man nach einigen hundert Kilometern nachzentrieren.

Viele Laufräder weisen mittlerweile weit weniger als die standardmäßig 36 Speichen auf.

Die Shamal-Felge besitzt z. B. nur noch 16 bzw. 14 Säbelspeichen (siehe auch Naben). Der Vorteil von

weniger Speichen bzw. Säbelspeichen liegt nicht, wie vielleicht vermutet, in der Gewichtsreduzierung,

sondern darin, daß weniger Speichen zu einer besseren Aerodynamik beitragen. An jeder Speiche und ihren

Kreuzungspunkten wird die Luft verwirbelt. Durch weniger Speichen und (oder) das Messerprofil werden diese

Luftwirbel reduziert. Dies ist auch der Hauptvorteil von Tri-Spoke, 4Spoke und Scheibenrädern.

Speichenbrüche sind ein immer wieder auftretendes Ärgernis. Bei schnellen Abfahrten kann es sogar

richtig gefährlich werden. Hier ein paar Tips um Speichenbrüche zu vermeiden.

Tips:

- Auf die richtige Einspeichart achten (Gewicht des Fahrers, Fahrweise).

- Auf gute Zentrierung achten.

Achter möglichst bald auszentrieren.

- Neue Laufräder nach den ersten hundert Kilometern nachzentrieren.

- Speichenbrüche entstehen in der Regel an den noralgischen Punkten der Speiche - dem

gekröpften Ende und den Überkreuzungspunkten. Speichen ab und zu auf Abnutzung prüfen und

gegebenenfalls auswechseln.

- Fahrweise: Locker auf dem Rennrad sitzen, um Unebenheiten auf der Straße besser abzufedern. Schlaglöcher,

Kanaldeckel usw. wenn möglich meiden oder nicht zu schnell überfahren oder einfach überspringen.

Dabei hält man den Lenker fest und macht eine Sprungbewegung nach oben. Da die Schuhe am Pedal fixiert sind,

ist es bei entsprechender Geschwindigkeit kein Problem z. B. ein komplettes Bahngleis zu überspringen.

- Leichte Fahrer, wie meine Wenigkeit, sind bei Speichenbrüchen natürlich im Vorteil, da das Material weit

weniger belastet wird, als bei schwereren Fahrern. Aber dieser Faktor läßt sich ja nur sehr begrenzt

beeinflussen.

- Speichenbrüche unterwegs: Mittlerweile wird eine "Erste-Hilfe-Speiche" angeboten.

Diese "Drahtseilspeiche" kann auf die benötigte Länge gekürzt werden und läßt

sich dann leicht einziehen. Ein paar Ersatzspeichen mit Klebeband z. B. am Rahmen - oder wer sie noch hat, an der

guten alten Luftpumpe befestigen. Mit einem Nippelspanner, der in jeder Trikot- oder Reifentasche Platz findet,

lassen sich dann auch unterwegs fast alle Speichenbrüche beheben.

Früher wurden die Felgen aus Holz hergestellt. Diese waren relativ schwer,

dafür aber sehr elastisch. Bei den damals schlechten Straßenverhältnissen sicher ein Vorteil.

Bis vor wenigen Jahren wurden Holzfelgen noch in der "Hölle des Nordens", beim Rennen Paris - Roubaix

eingesetzt, um Felgendefekte auf den langen Kopfsteinplasterstücken zu vermeiden. Heute werden Felgen aus

hochfesten Aluminium-, Magnesium- oder Titanlegierungen hergestellt. Das Gewicht von Rennradfelgen liegt je nach

Profil zwischen 350 und 600 g. Rennradfelgen kosten je nach Ausführung etwa 20 bis 120 €.

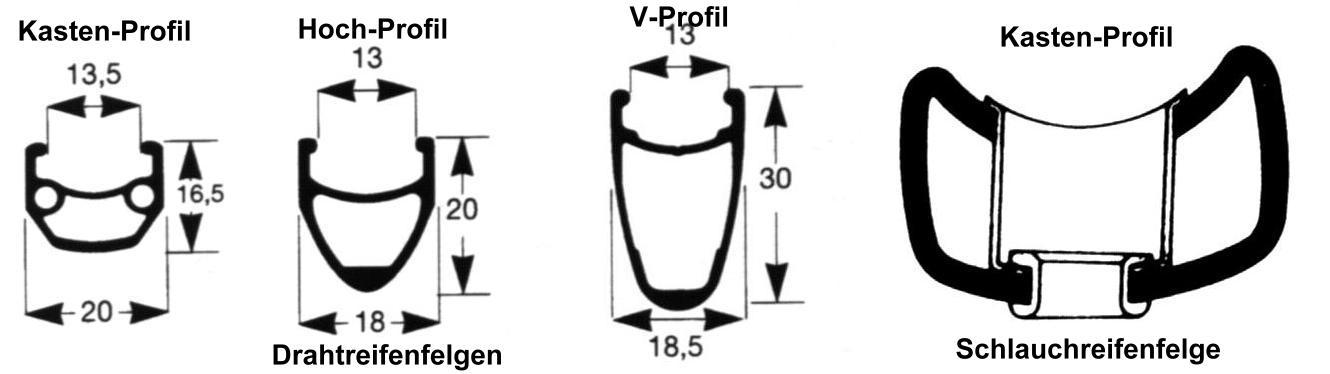

Man unterscheidet Felgen für Schlauchreifen und Felgen für Drahtreifen (näheres unter Bereifung).

Nach ihrem Aufbau werden Felgen unterschieden in Kastenprofil-, Hochprofil- und V-Profil-Felgen. Heute werden immer

mehr Hoch- und V-Profil-Felgen eingesetzt. Durch ihre hohe Stabilität eignen sich Hoch- und V-Profil-Felgen

besonders für Laufräder mit wenig Speichen. Zudem bieten sie aerodynamische Vorteile. Allerdings sind sie

etwas schwerer als Kastenprofil-Felgen.

Nach ihrem Aufbau werden Felgen unterschieden in Kastenprofil-, Hochprofil- und V-Profil-Felgen. Heute werden immer

mehr Hoch- und V-Profil-Felgen eingesetzt. Durch ihre hohe Stabilität eignen sich Hoch- und V-Profil-Felgen

besonders für Laufräder mit wenig Speichen. Zudem bieten sie aerodynamische Vorteile. Allerdings sind sie

etwas schwerer als Kastenprofil-Felgen.

Wer von Kasten- auf Hoch- oder V-Profil-Felgen wechselt, sollte darauf

achten, daß das Ventil des Schlauchreifens bzw. des Schlauches lang genug ist. Das betrifft besonders den

Ersatzreifen bzw. Ersatzschlauch. Ansonsten ist eine einfache Panne nicht zu beheben. Im Fachhandel werden

hierfür auch Ventilverlängerungen angeboten.

Die Felgenbreite liegt im Rennradbereich bei 18 - 20 mm für 18 - 25 mm breite Reifen. Die Lochzahl variiert

je nach Modell, wie schon bei den Naben beschrieben, zwischen 14 und 36.

Wie beim Auto die Bremsscheiben,

unterliegen auch die Felgen dem Verschleiß. Durch die Reibung mit den Bremsklötzen wird die Flanke

immer stärker abgeschliffen, bis im Extremfall Risse entstehen. Die Abnutzung ist von vielen Faktoren

abhängig - persönlicher Fahrweise, Gewicht des Fahrers, Art der Bremsgummis, Verschmutzung und

Berg(ab)fahrten. Dadurch lassen sich keine Angaben für die Lebensdauer von Felgen machen. Man sollte

regelmäßig die Felge und Bremsgummis überprüfen und vorhandene Verunreinigungen

(Aluspäne, eingedrückte Sandkörner, Schmutz usw.) beseitigen, um Felgenbrüche zu vermeiden.

Im Fachhandel werden auch spezielle Schublehren angeboten, mit denen man die Flankenstärke bei

Drahtreifenfelgen messen kann.

Wie schon unter Speichen erwähnt, liegt der Hauptvorteil von Scheiben- bzw. Tri-Spoke und 4Spoke-Rädern

in der besseren Aerodynamik. Die Luftverwirbelung durch die Speichen wird extrem verringert, oder wie bei

Scheibenrädern komplett eliminiert.

Die Räder bestehen in der Regel aus Carbon oder Carbon/Glasfaserwerkstoffen in welche

"Alufelgen" (ansonsten würden die Bremsgummis die Kevlarfäden durchschmiergeln) und Naben

integriert sind. Carbonräder werden mit drei oder vier dickeren "Carbonspeichen" angeboten

oder wie die "Spingery-Räder" mit je vier breiten "Carbonspeichen" zu jedem Nabenflansch.

Die Vorteile von Carbonrädern liegen in der besseren Aerodynamik, der extremen Haltbarkeit und großen

Festigkeit. Zudem sind sie sehr leicht und es ist kein nachzentrieren mehr nötig. Der Nachteil:

Carbonlaufräder sind sehr teuer, ca. 600 bis 1000 € pro Satz (Vorder- und Hinterrad).

Carbonräder werden daher normalerweise nur beim Einzelzeitfahren, Triathlon oder für Rennen eingesetzt,

in denen sich ihre Vorteile auch wirklich bemerkbar machen.

Scheibenräder haben die besten aerodynamischen Eigenschaften. Sie sind in der Regel sehr steif, was den Komfort

allerdings mindert. Durch ihre geschlossene Konstruktion machen sie das Rennrad jedoch sehr seitenwindanfällig.

Deshalb werden Scheibenräder meist nur als Hinterrad benutzt und auch nur wenn auf der Strecke relativ

günstige Windverhältnisse herrschen. Zudem sind sie unangenehm laut (Resonanzeffekt durch den Kettenantrieb).

Beim Rennrad werden Schlauchreifen oder Draht-/Faltreifen verwendet. Waren früher nur Schlauchreifen üblich,

werden heute immer mehr Drahtreifen (mittlerweile auch im Profibereich) eingesetzt.

Rennradreifen gibt es in

Breiten von 18 - 25 mm und werden mit 6 - 8 bar Luftdruck gefahren. Um die Pannensicherheit zu erhöhen, sollten

die Reifen immer mit dem höchstmöglichen Luftdruck gefahren werden. Der Mantel besteht in der Regel aus

verschiedenen Lagen Baumwollgewebe oder Nylon (oder Seide), die miteinander vulkanisiert werden. Je mehr Lagen und

je dichter das Gewebe, desto stabiler wird der Reifen. Die Dichte der Karkasse wird dabei in Fäden/dm angegeben.

Auf die Karkasse wird dann die Lauffläche aufgebracht. Um einen besseren Pannenschutz zu erreichen, werden

mittlerweile zusätzliche Schutzlagen (z. B. aus Kevlar) zwischen Karkasse und Lauffläche gelegt.

Profile sind beim Rennradreifen eher unwichtig. Die Bodenhaftung ist in erster Linie von der Gummimischung

abhängig. Die Schläuche bestehen aus Buthyl oder Latex. Buthyl-Schläuche halten die Luft sehr lange.

Latex-Schläuche sind hingegen leichter und weisen eine höhere Pannensicherheit, einen geringeren

Rollwiderstand und höheren Komfort auf. Latex-Schläuche müssen allerdings vor der Montage

talkumiert werden.

| Felgenbreite | Reifengröße |

|---|

| alte Bezeichnung | DIN-Norm (ETRO) | |

| 20 mm |

700 x 18 C 700 x 20 C 700 x 23 C 700 x 25 C |

18 - 622 20 - 622 23 - 622 25 - 622 |

| 22 mm |

700 x 23 C 700 x 25 C 700 x 28 C 28 x 1 1/4 x 1 3/4 27 x 1 1/4 Fifty |

23 - 622 25 - 622 28 - 622 32 - 622 28 - 630 |

| 22 - 26 mm |

22 x 1 3/8 24 x 1 3/8 26 x 1 3/8 700 x 25 C 700 x 28 C 28 x 1 1/4 x 1 3/4 28 x 1 3/8 x 1 5/8 27 x 1 1/4 Fifty 27 x 1 1/4 |

37 - 489 37 - 540 37 - 590 25 - 622 28 - 622 32 - 622 37 - 622 28 - 630 32 - 630 |

Schlauchreifen:

Beim Schlauchreifen wird der Mantel, in dem sich der Schlauch befindet, an seiner Innenseite vernäht. Über

die Naht wird dann ein Nahtschutzband geklebt. Der Schlauchreifen wird dann mittels Kitt oder Felgenklebeband auf

der Felge fixiert. Dadurch kommt die Schlauchreifenfelge ohne erhöhten Flansch aus (siehe Bild - Felgen). Der

Vorteil von Schlauchreifen liegt im geringeren Gewicht (ca. 200 - 290g) und den besseren Rolleigenschaften. Diese

wurden aber bei den Drahtreifen soweit verbessert, daß sie mittlerweile auch im Profibereich eingesetzt werden.

Der Nachteil der Schlauchreifen liegt in der komplizierteren Montage. Sehr hochwertige Schlauchreifen werden in

Handarbeit hergestellt und sind, was Gewicht und Laufverhalten anbelangt, nach wie vor ungeschlagen. Die Preise

für Schlauchreifen im Straßenradsport liegen zwischen ca. 30 und 60 €. Im Bahnradsport wurden schon

100 g schwere, handgenähte Schlauchreifen aus Seide eingesetzt, die man mit 14 bar Helium befüllte.

Montage von Schlauchreifen:

Es gibt zwei Möglichkeiten Schlauchreifen zu montieren, mit Felgenklebeband oder mit Reifenkitt.

Vorbereitung

- Neue Schlauchreifen gehen recht streng über die Felge. Durch Dehnen vor der Montage wird das Aufziehen

erleichtert. Dabei steigt man mit dem Fuß in den Reifen und zieht ihn mit den Händen nach oben. Dies

wiederholt man ringsum bis der Reifen gleichmäßig gedehnt ist. Danach wird er, wenn möglich, zur

weiteren Dehnung auf eine "blanke" Felge aufgezogen und aufgepumpt.

Montage mit Felgenklebeband:

Die Felge muß sauber und fettfrei sein. Wenn nötig, Felgen zuvor mit Waschbenzin reinigen.

Nun klebt man das Felgenklebeband, beginnend neben dem Ventilloch, straff in das Felgenbett und läßt

es an der Stoßstelle etwas überlappen. Die Enden werden dabei schräg abgeschnitten. Mit einem

runden Gegenstand, z. B. dem Griff eines Schraubendrehers, wird das Felgenklebeband fest in das Felgenbett

gedrückt und anschließend das Ventilloch durchstochen.

Nach abziehen des Schutzbandes wird das

Felgenklebeband mit Wasser benetzt, um ein vorzeitiges Ankleben des Reifens zu verhindern. Das Ausrichten wird

dadurch erleichtert. Die Felge stellt man nun mit dem Ventilloch nach oben auf die Füße, steckt das

Ventil gerade in das Ventilloch und zieht den leicht aufgepumpten Reifen gleichmäßig an beiden Seiten

stramm nach unten. Ohne loszulassen dreht man dann das Rad um und hebt den noch überstehenden Rest mit einem

kräftigen Daumendruck über die Felge.

Der Reifen wird jetzt weiter aufgepumpt und ausgerichtet.

Dazu hält man das Rad links und rechts an der Achse fest und gibt ihm einen leichten Schwung. Nun werden

die "Schlagstellen" sichtbar. Die Flanken des Reifens können dabei irritieren, denn sie laufen

meist nicht parallel zur Felgenoberkante. Also sich immer auf die Lauffläche konzentrieren. Die Stellen des

Reifens, an denen Seitenschläge sichtbar sind, werden mit den Fingern so lange in die richtige Position

gedrückt, bis kein Schlag mehr sichtbar ist. Anschließend wird der Reifen dann voll aufgepumpt. Der

schon verstorbene ehemalige Sechstage-Kaiser und Bundestrainer, Karl Ziegler, ließ die

Laufflächen der Reifen über seine Zunge laufen, um sie perfekt auszurichten.

Das Laufrad ist jetzt einsatzbereit. Je nachdem wie lange ein Reifen aufgezogen war, bzw. wie gut man ihn wieder vom

Felgenklebeband bekommen hat, reicht es aus, das Felgenklebeband erst nach dem 2. oder 3. Reifenwechsel zu erneuern.

Montage mit Reifenkitt:

Das Montieren mit Reifenkitt ist etwas komplizierter, verlangt mehr Übung und ist vor allem zeitaufwändig,

soll aber zu einem besseren Halt des Reifens führen.

Eine neue Felge wird zuerst gereinigt und dann eine Schicht Reifenkitt aufgetragen. Nach 24 Stunden folgen

zwei bis drei weitere Schichten, die jeweils ca. 10 Stunden trocknen sollen um ein gutes Kittbett zu erhalten.

Die letzte Schicht vor der eigentlichen Montage läßt man kurz antrocknen (ca. 5 - 10 Minuten) und

zieht dann den Reifen (wie bei der Montage mit Felgenklebeband beschrieben) auf. Dabei ist allerdings auf

größere Sorgfalt und Präzision zu achten, da sich der Reifen nicht mehr so leicht ausrichten

läßt und man womöglich überall Klebereste (Felgen, Reifen usw.) hat. Klebereste

anschließend mit Waschbenzin beseitigen und den Reifen noch 8 - 10 Stunden austrocknen lassen.

Tips:

-Reifenkitt wird nach einiger Zeit spröde. Auch der Kleber des Felgenklebebandes kann austrocknen. Dann ist

ein neues Aufkleben erforderlich.

- Bei der Montage das Felgenklebeband mit Wasser benetzen. Dadurch klebt der Reifen nicht so leicht fest und kann

besser ausgerichtet werden.

- Länger gelagerte, trockene Schlauchreifen sind pannensicherer und widerstandsfähiger als Neue. Deshalb

immer einige Reifen in einem kühlen, dunklen und trockenen Raum,als Vorrat lagern.

- Reifen am besten auf (ausrangierten) Felgen lagern. Die Reifen dabei leicht aufpumpen, damit sie ihre Form behalten.

Zudem muß der Reifen dann vor der Montage nicht mehr so stark gedehnt werden.

- Wer sich's traut, kann das Abziehen des Reifens erleichtern. Man klebt gegenüber dem Ventil, zwischen Reifen

und Felgenklebeband einen ca. 5 - 10 cm breiten Papierstreifen oder Lenkerband.

- Durch die Erwärmung der Felge beim Bremsen, besonders bei Paßabfahrten, "wandert" der

Schlauchreifen auf der Felge. Im Extremfall wird dabei das Ventil abgeschert. Beim Hinterrad bleibt nur das neue

Aufziehen des Reifens. Beim Vorderrad kann man das Laufrad umdrehen, damit der Reifen wieder in die andere Richtung

wandert.

- Ist der Defekt nicht zu groß und der Mantel noch in Ordnung, lassen sich Schlauchreifen noch flicken. Der

Reifen wird von der Felge gezogen und das Loch lokalisiert. Nun zieht man an dieser Stelle das Nahtschutzband vom

Mantel und trennt die Naht einige Zentimeter auf. Achtung, daß dabei nicht der Schlauch beschädigt wird.

Die schadhafte Stelle des Schlauches wird geflickt und der Mantel anschließend wieder vernäht. Zum

Schluß wird das Nahtschutzband wieder aufgeklebt. Die Reparatur lohnt sich allerdings nur bei teureren, noch

relativ gut erhaltenen Schlauchreifen.

- Je höher der Luftdruck, desto höher die Pannensicherheit.

Draht-/Faltreifen:

Seit ein paar Jahren haben sich bei den Hobby-Rennradfahrern die Drahtreifen durchgesetzt. Aber auch im Profiradsport

sind sie immer mehr im Kommen. So ist beispielsweise die Shamal-Felge von Campagnolo nur für Drahtreifen

erhältlich. Drahtreifen sind, wie bereits erwähnt, schwerer als Schlauchreifen, weisen aber einen

etwas höheren Pannenschutz auf und sind einfacher zu montieren. Die Hobby-Rennradfahrer müssen

dabei als Ersatz lediglich einen Schlauch mitführen. Der Wechsel ist, Montierhebel vorausgesetzt,

relativ einfach.

Der Aufbau von Drahtreifen entspricht den uns allen bekannten "normalen"

Fahrradreifen. Allerdings entsprechen die Karkassen und Laufflächen jenen von Schlauchreifen. Bei

Drahtreifen sind in die Wülste Stahldrähte eingearbeitet, bei Faltreifen hingegen Spezialschnüre

aus Kohlefaser. Dadurch läßt sich der zusammengefaltete Reifen ohne Probleme in der Reifentasche

mitnehmen.

Die Preise liegen zwischen 15 und 40 € für den Mantel und 5 bis 15 € für den Schlauch.